ESG投資とは?はじめ方やメリット・デメリットを初心者向けにわかりやすく解説

近年、投資の世界では「ESG投資」という言葉を耳にする機会が増えました。これは、企業の財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みも考慮して投資先を選ぶ手法です。

本記事では、ESG投資の基本からメリット・デメリット、そして企業経営との関連性まで、わかりやすく解説していきます。

ESG投資とは?注目される理由を解説

ESG投資とは、従来の財務情報に加えて、環境(Environment)・社会(Social)・ガバナンス(Governance)という3つの非財務情報を考慮して行う投資をさします。企業の持続的な成長のためには、この3つの要素への配慮が不可欠であるという考えが世界的に広まっています。

ESGは「環境」「社会」「ガバナンス」の略

ESGは、それぞれ以下の頭文字をとったものです。企業の持続可能性を測るための重要な指標とされています。

| 要素 | 具体的な内容例 |

|---|---|

| E(Environment) | 地球温暖化対策 再生可能エネルギーの利用 生物多様性の保全 廃棄物削減 |

| S(Social) | 労働環境の改善 人権への配慮 地域社会への貢献 サプライチェーン管理 |

| G(Governance) | 取締役会の多様性 情報開示の透明性 コンプライアンス遵守 株主権利の尊重 |

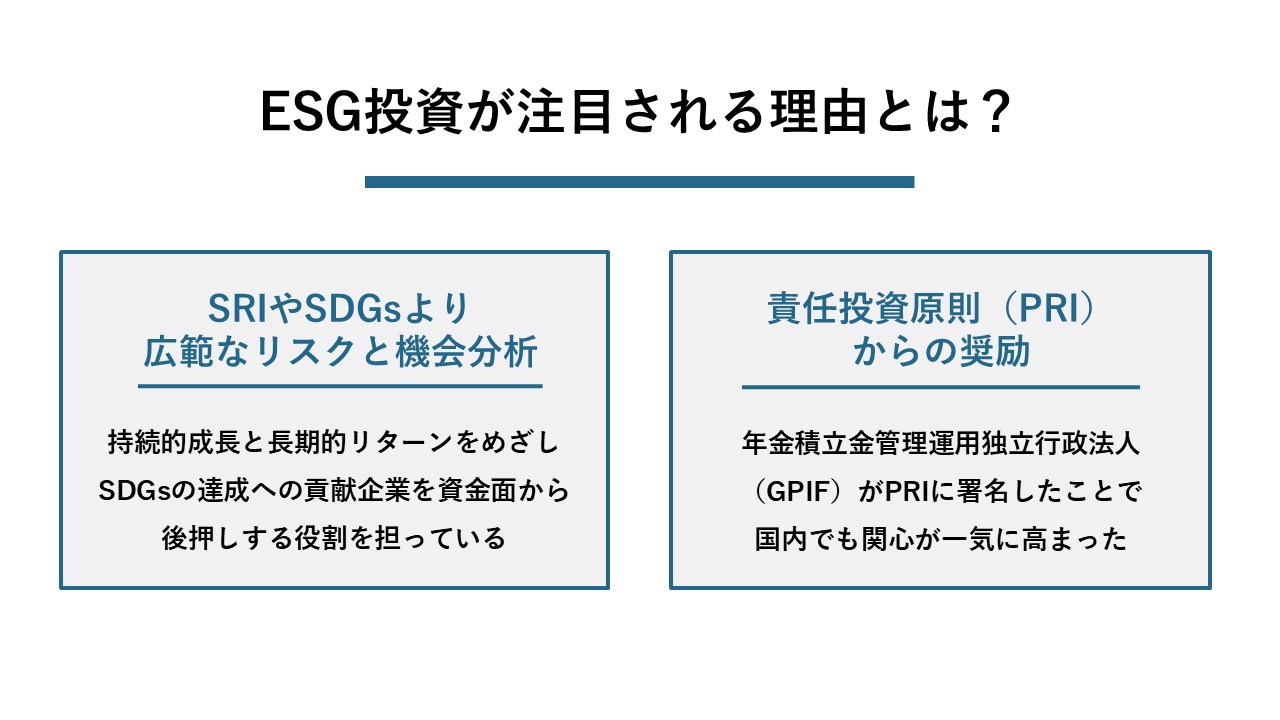

SRIやSDGsとの違い

ESG投資と似た言葉に「SRI(社会的責任投資)」や「SDGs(持続可能な開発目標)」があります。SRIは、特定の倫理的・道徳的な価値観にもとづき、武器やタバコ、ギャンブルといった特定の業種を投資対象から除外するアプローチが主流でした。一方、ESG投資は、企業の持続的な成長と長期的なリターンをめざす観点から、より広範なリスクと機会を分析する点に特徴があります。SDGsは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発のための17の国際目標」です。貧困や不平等、気候変動などの地球規模の課題解決をめざすものであり、ESG投資は、SDGsの達成に貢献する企業を資金面から後押しする役割を担っています。

なぜ今ESG投資が世界で注目されているのか

ESG投資が注目される背景には、2006年に国連が提唱した「責任投資原則(PRI)」があります。PRIは、投資家が投資判断を行う際にESGの視点を組み込むことを奨励するもので、世界の主要な機関投資家が署名しています。日本では、2015年に世界最大級の年金基金である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がPRIに署名したことで、国内でもESG投資への関心が一気に高まりました。長期的な資産形成をめざす上で、企業のESGへの取組みが経営の安定性や成長性を示す重要な指標として認識されるようになったのです。

参考:責任投資の入門ガイド

ESG投資の7つの手法

ESG投資には、様々なアプローチが存在します。ここでは、代表的な7つの手法を紹介します。

ネガティブ・スクリーニング

特定の基準にもとづき、ESGの観点から問題のある業種や企業を投資対象から除外する手法です。たとえば、武器製造、タバコ、石炭火力発電などに関わる企業が対象となります。SRIで古くから用いられてきた伝統的な手法です。

ポジティブ・スクリーニング

ネガティブ・スクリーニングとは逆に、ESG評価の高い企業や、特定の分野で優れた取組みを行っている企業を選んで投資する手法です。たとえば、再生可能エネルギー関連企業や、ダイバーシティ推進企業などが対象となります。

国際規範スクリーニング

児童労働の禁止や人権の尊重といった、国際的に合意された規範や基準に違反している企業を投資対象から除外する手法です。企業のコンプライアンス意識やリスク管理体制を評価する上で重要です。

ESGインテグレーション

従来の財務分析に、ESGに関する分析を体系的に組み込む手法です。企業の財務情報と非財務情報を統合的に評価することで、より精緻な投資判断をめざします。現在、ESG投資において最も主流な手法の一つです。

サステナビリティ・テーマ投資

再生可能エネルギー、水問題、ヘルスケアなど、特定のサステナビリティ関連のテーマに沿った企業に投資する手法です。社会課題の解決に直接的に貢献したい投資家に適しています。

インパクト・インベストメント

環境や社会に対するポジティブで測定可能なインパクトを生み出すことを意図した投資手法です。経済的なリターンと社会的リターンの両立を明確な目標として掲げる点が特徴です。

エンゲージメント・議決権行使

投資先企業の株主として、対話(エンゲージメント)や議決権の行使を通じて、企業のESGへの取組みを積極的に促していく手法です。株主の立場から、企業の持続的な成長を後押しします。

ESG投資を意識した経営を行うメリット

企業がESGを意識した経営を行うと、持続的な成長に繋がり、多くのメリットをもたらします。企業の社会的責任を果たすだけでなく、経営基盤の強化にも直結するのです。主に以下のようなメリットが挙げられます。

メリット1:企業のブランドイメージと信頼性の向上が望める

ESGを意識した経営は、企業のブランドイメージと社会的な信頼性を大きく向上させます。環境問題への配慮や、従業員の労働環境改善、人権尊重といった社会的な課題に積極的に取組む姿勢は、消費者や取引先、そして地域社会からの共感を呼びます。投資家からの社会的信用も高まるでしょう。良好な評判は製品やサービスの選択において有利に働くだけでなく、優秀な人材を惹きつける要因にもなり、企業の長期的な競争力強化に貢献します。

【関連記事】教育CSRとは?メリット・デメリットと企業の取組み成功事例 |お役立ち情報|NTT ExCパートナー

※グループ会社 株式会社NTT ExCパートナーのサイトに遷移します。

メリット2:資金調達の多様化とコスト低減ができる

資金調達の面でも大きなメリットをもたらします。近年、世界の機関投資家は、投資判断の際に企業のESGへの取組みを重要視する傾向を強めています。日本の年金積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)もESG投資を推進しており、その流れは世界的に加速しています。投資家から高く評価される企業は、ESG投資の対象として選ばれやすくなります。これまで接点のなかった投資家からの資金調達が可能になるなど、資金調達先の多様化が期待できます。結果として、安定した資金調達基盤を築くことができ、経営の安定化に繋がるのです。

メリット3:イノベーションと新たな事業機会の創出ができる

たとえば、気候変動対策として省エネルギー技術を開発したり、廃棄物削減のためにリサイクルしやすい製品を設計したりする過程で、新しい技術やビジネスモデルが生まれることがあります。環境や社会が抱えるリスクに対応することは、経営上のリスクを低減させるだけでなく、新しいビジネスチャンスの発見にも繋がります。多様性のある社会に対応したサービスの開発や、持続可能な資源を利用した製品の提供など、ESGを起点としたイノベーションは、企業の新たな成長エンジンとなり得るでしょう。

ビジネスx人権 360

~もしもの場面から考える人権リスク対応~

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

ESG投資を意識した経営を行うデメリット

ESG投資を意識した経営は多くのメリットをもたらす一方で、企業にとっては無視できないデメリットも存在します。特に、短期的なコストの増加や、成果の評価の難しさは、企業がESG経営へ踏み出す際の大きな障壁となる可能性があります。

デメリット1:短期的なコストの増加が起きる

ESG経営を実践するためには、多くの場合、短期的なコストの増加が避けられません。たとえば、環境負荷を低減するための省エネ設備への更新や、再生可能エネルギーの導入には多額の初期投資が必要です。また、従業員の労働環境を改善するための福利厚生の充実や、サプライチェーン全体での人権配慮など、社会的な側面への取組みにも費用がかかります。すぐに利益に結びつくとは限らず、短期的な収益を圧迫する要因となる可能性があるため、特に資金力に限りがある企業にとっては大きな負担となり得ます。

デメリット2:取組みの成果の可視化と評価が難しい

ESG経営のデメリットとして、取組みの成果がすぐに現れにくく、効果を客観的に評価することが難しい点が挙げられます。財務情報のように明確な数値で成果を測ることが困難なためです。たとえば、環境保護活動がどの程度企業価値の向上に貢献したのか、あるいは労働環境の改善がどれだけ生産性向上に繋がったのかを具体的に示すことは容易ではありません。評価基準が世界的に統一されていないことも、問題を複雑にしています。社内や投資家への説明が難しく、取組みを継続する上での課題となることがあります。

デメリット3:グリーンウォッシュと見なされるリスクがある

ESG経営への関心が高まる中で、「グリーンウォッシュ」と見なされるリスクも大きなデメリットです。グリーンウォッシュとは、環境に配慮しているように見せかけて、実態が伴っていない企業活動を指します。たとえば、環境への取組みを対外的にアピールしていても、内容が具体的でなかったり、ごく一部の活動を誇張して伝えたりした場合、消費者や投資家から厳しい批判を受ける可能性があります。一度グリーンウォッシュのレッテルを貼られてしまうと、企業の信頼は大きく損なわれ、ブランドイメージの低下に繋がりかねません。そのため、企業は透明性の高い情報開示と、実態の伴った誠実な取組みが求められます。

ESG投資の今後の見通しと課題

ESG投資は世界的に拡大を続けており、今後もその流れは続くと予想されます。

世界的な市場規模の拡大

世界持続可能投資連合(GSIA)のレポートによると、世界のESG投資額は2020年の35.3兆米ドルから2022年には30.3兆米ドルとなりました。質的向上をめざした規制強化により、定義がより厳格化されたことを反映していると考えられ、真に実効性のあるESG投資を推進するための健全な発展過程と捉えられます。特に注目すべきは、非米国市場において20%の増加を示している点です。ESG投資は一時的なトレンドではなく、主要な投資手法として世界中で確固たる地位を築いており、より透明性の高い基準のもとで持続的な成長を続けています。

参考:【金融】世界のESG投資統計「GSIR 2022」ESG投資比率25%。定義変更で時系列比較不可能に | Sustainable Japan

グリーンウォッシュなどの課題

一方で、「グリーンウォッシュ」という課題も指摘されています。前述したように、企業が環境に配慮しているように見せかけて、実態が伴っていないことを指します。投資家は、企業の表面的なアピールだけでなく、具体的な取組みやデータにもとづいて、実態を見極める必要があります。

日本における今後の動向

日本では、GPIFの動きに追随する形で、企業年金や生命保険会社など、多くの機関投資家がESG投資に取組んでいます。また、政府も企業のESG情報開示を促進する方針を打ち出しており、今後は個人投資家の間でもESG投資がさらに普及していくことが期待されます。

ESG投資対応を支援する「ビジネス×人権360~もしもの場面から考える人権リスク対応~」

ESG投資における「S(社会)」の重要な要素として注目される人権課題。企業の持続的成長には、人権リスクへの適切な対応が不可欠です。NTT HumanEXの「ビジネス×人権360~もしもの場面から考える人権リスク対応~」は、人権を多角的に捉え、社員一人ひとりが日常業務で実践できる「予防力」と「対応力」を身につけるeラーニングプログラムです。人権デューディリジェンスの基礎から、現場で発生しうるリスクの早期発見、適切な初動対応まで、約50分で体系的に学習できます。ESG投資家からの評価向上や公共調達への対応、サプライチェーン管理の強化にも貢献し、企業価値の向上を実現します。人権尊重を経営戦略に組み込み、ビジネスを安定的に継続するための実践的なスキルを習得しませんか。

ビジネスx人権 360

~もしもの場面から考える人権リスク対応~

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

まとめ

ESG投資は、環境・社会・ガバナンスへの配慮を通じて、長期的なリターンと社会貢献の両立をめざす投資手法です。短期的な動きに一喜一憂するのではなく、企業の持続的な成長を応援するという長期的な視点が大切になります。本記事を参考に、新しい投資の選択肢としてESG投資を検討してみてはいかがでしょうか。