ビジネスと人権とは?企業の取組み方をわかりやすく解説

近年、「ビジネスと人権」という言葉を耳にする機会が増えています。グローバル化が進む現代において、企業活動が社会や個人に与える影響は計り知れず、人権への配慮は企業が果たすべき重要な社会的責任のひとつとなりました。しかし、具体的に何をすべきか、なぜ重要なのかを正確に理解している担当者はまだ多くないかもしれません。

この記事では、「ビジネスと人権」の基本的な考え方から、企業が実践すべき具体的なステップまで、わかりやすく解説します。

ビジネスと人権とは?注目される背景を解説

「ビジネスと人権」とは、企業活動によって影響を受けるすべての人々の人権を、企業が尊重する取組みのことです。自社の従業員だけでなく、サプライチェーン上の労働者、製品やサービスを利用する消費者、事業を展開する地域社会の住民など、かかわるすべての人々が含まれます。かつて人権は国家が保護すべきものと考えられていましたが、企業のグローバルな影響力の増大に伴い、企業自身が人権を尊重する主体として認識されるようになりました。

企業活動に潜む人権問題の具体例

企業活動には、私たちが気づかないうちに人権問題に繋がるリスクが潜んでいます。たとえば、製品の原材料を調達する海外の農園で、正当な対価が支払われないまま子どもが働かされている「児童労働」や、不当に安い価格での買い叩きが問題になることがあります。また、国内の工場であっても、外国人技能実習生がパスポートを取り上げられ、劣悪な環境で長時間労働を強いられる「強制労働」が発生するケースも報告されています。これらは決して他人事ではなく、自社のサプライチェーン、つまり取引先で起こっている可能性も十分に考えられます。

参考:児童労働、世界に1億3800万人 改善すれど道半ば | International Labour Organization

参考:労働基準監督署等が外国人技能実習生の実習実施者に対して行った令和5年の監督指導、送検等の状況を公表します|厚生労働省

なぜ今「ビジネスと人権」が重要なのか

現代において「ビジネスと人権」が重要視される背景には、いくつかの要因があります。第一に、サプライチェーンの複雑化とグローバル化です。原材料の調達から製造、販売に至るまで、多くの国や企業がかかわるようになった結果、自社の目が届きにくい場所で人権侵害が発生するリスクが高まりました。第二に、投資家や消費者の意識の変化です。ESG投資(環境・社会・ガバナンスを重視する投資)の拡大により、投資家は企業の非財務情報である人権への取組みを厳しく評価するようになりました。また、消費者も製品の背景にあるストーリーに関心を持ち、人権に配慮しない企業の製品を避ける傾向が強まっています。これらの動向は、企業の評判やブランド価値、ひいては経営そのものに直接的な影響を及ぼします。

SDGsとの密接な関係

「ビジネスと人権」は、SDGs(持続可能な開発目標)とも深く関連しています。SDGsが掲げる17の目標のうち、「働きがいも経済成長も」「人や国の不平等をなくそう」といった目標は、まさに企業活動における人権尊重の取組みそのものです。企業が人権尊重に取組むことは、SDGsの達成に貢献するだけでなく、企業価値の向上にも繋がります。人権への取組みは単なる慈善活動ではなく、持続的な成長をめざす上で不可欠な経営課題として位置づけられています。

国際的なルール「ビジネスと人権に関する指導原則」とは

「ビジネスと人権」に関する議論において、最も基本となる国際的なルールが、2011年に国連人権理事会にて全会一致で支持された「ビジネスと人権に関する指導原則」です。企業活動における人権課題に対応するための、世界で広く受け入れられた基準となっています。法的拘束力はありませんが、多くの国や企業がこの原則に則って方針や法律を整備しており、事実上の国際標準と見なされています。

指導原則が示す「保護、尊重、救済」の3つの柱

指導原則は、以下の3つの柱で構成されています。

| 柱 | 主体 | 役割 |

|---|---|---|

| 第1の柱:保護 | 国家 | 人権を侵害から保護する義務を負う。 法律の整備や適切な監督を行う。 |

| 第2の柱:尊重 | 企業 | 自らの活動において人権を尊重する責任を負う。 人権侵害を回避・防止し、対処する。 |

| 第3の柱:救済 | 国家・企業 | 人権侵害が発生した場合、被害者がアクセスできる実効的な救済措置(司法・非司法)を確保する。 |

人権問題への対応が国家だけの義務ではなく、企業もまた重要な責任を担っていることを明確に示しています。

企業に求められる「人権を尊重する責任」

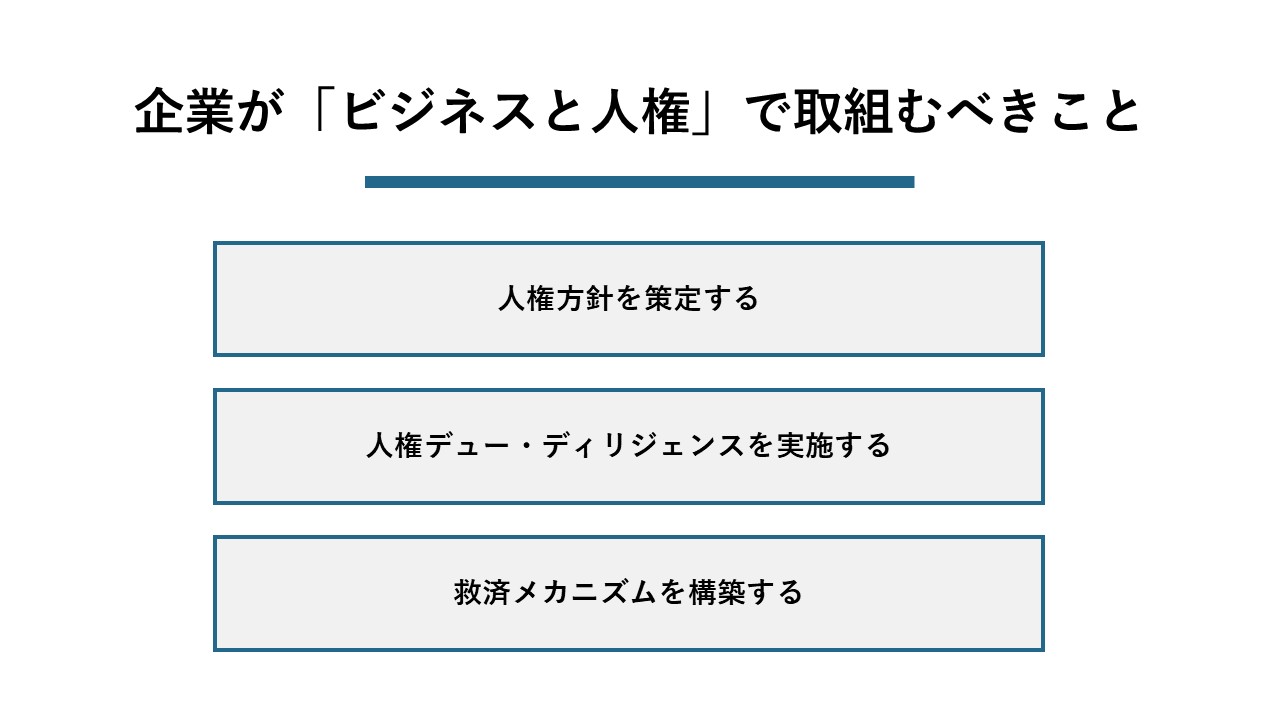

指導原則の中心的な考え方は、第2の柱である「企業の人権尊重責任」です。企業が法律を守るだけでなく、国際的に認められた人権を尊重し、自社の事業活動が直接的・間接的に人権への負の影響を引き起こさないように能動的に行動することを求めるものです。たとえ現地の法律で認められていても、国際的な人権基準に満たない場合は、より高い基準である国際人権基準を尊重することが期待されます。この責任を果たすための具体的な手法として、指導原則は「人権方針の策定」「人権デュー・ディリジェンスの実施」「救済メカニズムの構築」を挙げています。

企業が「ビジネスと人権」に取組むための3つのステップ

「ビジネスと人権に関する指導原則」にもとづき、企業が人権尊重責任を果たすためには、具体的に3つのステップを踏むことが求められます。これらは一度行えば終わりというものではなく、継続的な実践が必要です。

ステップ1:人権方針を策定する

最初のステップは、企業として人権を尊重する意思を明確に表明する「人権方針」を策定し、公表することです。自社の人権尊重へのコミットメントを社内外に示すための重要な土台となります。人権方針には、国際的に認められた人権を尊重すること、指導原則に則って取組むこと、そして従業員や取引先など、関係者に対する期待などを明記します。経営トップの承認を得た上で、ウェブサイトなどで公開し、すべての従業員やサプライヤーに周知しましょう。

ステップ2:人権デュー・ディリジェンスを実施する

次に、策定した人権方針を実行に移すための具体的なプロセスが「人権デュー・ディリジェンス」です。自社の事業活動やサプライチェーンにおいて、人権にどのような負の影響(リスク)が存在するかを特定し、リスクを防止・軽減し、取組みの結果を報告するという一連の継続的なプロセスをさします。多くの企業にとって、この人権デュー・ディリジェンスをいかに実効性のあるものにするかが、取組みの鍵となります。

ステップ3:救済メカニズムを構築する

最後のステップは、人権侵害が発生してしまった場合、あるいはその懸念が生じた場合に、被害者が声を上げ、適切な救済を受けられるための仕組み(救済メカニズム)を整備することです。社内に相談窓口や通報制度を設けることなどが含まれ、被害者にとって利用しやすく、公正で透明性のあるものである必要があります。問題の早期発見に繋がり、企業が人権リスクを管理する上でも非常に有効です。

ビジネスx人権 360

~もしもの場面から考える人権リスク対応~

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

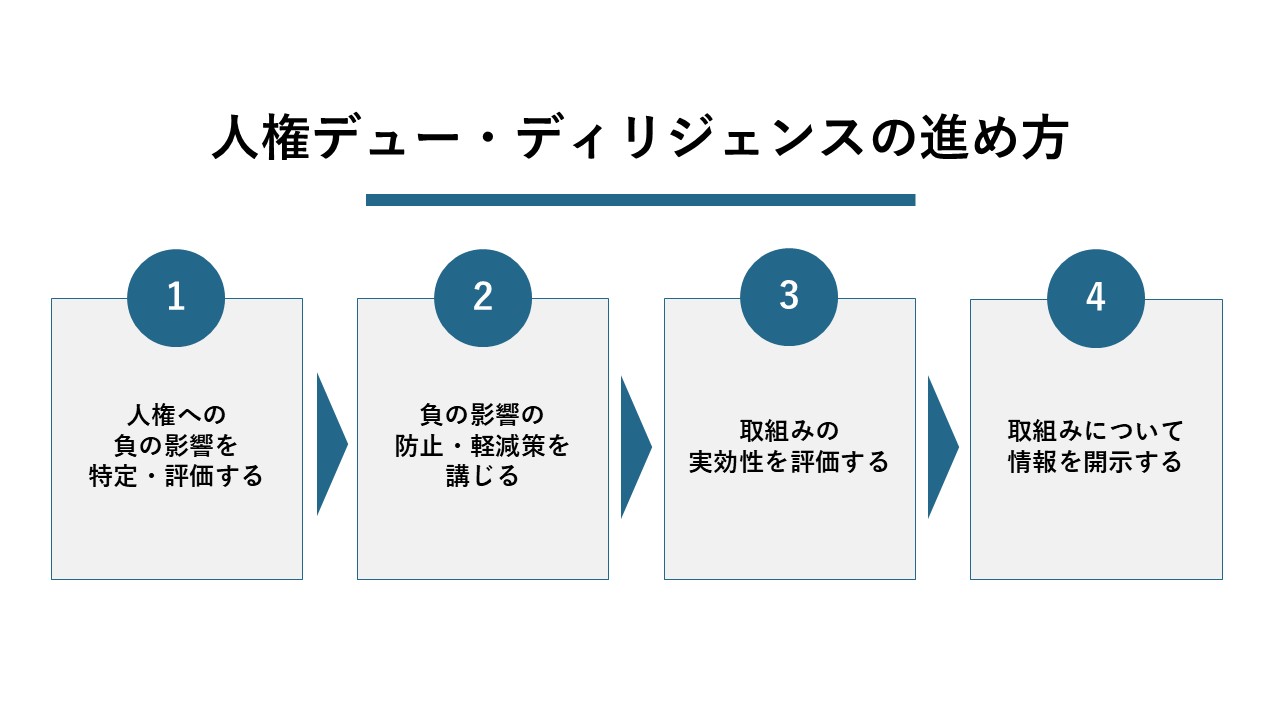

人権デュー・ディリジェンスの具体的な進め方

人権デュー・ディリジェンスは、「ビジネスと人権」の取組みの中核をなすプロセスです。以下の4つの手順を継続的に繰り返すことで、リスクを管理し、改善を図っていくものです。

手順1:人権への負の影響を特定・評価する

まず、自社の事業活動やバリューチェーン全体を対象に、人権への潜在的・顕在的な負の影響(リスク)を洗い出します。国や地域、業種特有のリスクを調査したり、従業員や取引先、地域住民、NGOなど、さまざまなステークホルダーから情報を収集したりすることが有効です。特定されたリスクは、「深刻度(規模、範囲、是正不能性)」と「発生可能性」の観点から評価し、優先的に対応すべき課題を決定します。

手順2:負の影響の防止・軽減策を講じる

次に、特定・評価した人権リスクに対して、その発生を防止し、もし発生している場合は軽減するための具体的な対策を講じます。自社が直接リスクを引き起こしている場合は、その活動を停止または是正します。サプライヤーなど取引先が関与している場合は、取引関係を通じて改善を働きかけます。たとえば、不合理な短納期の発注が取引先の長時間労働を助長していると判断されれば、発注プロセスを見直すといった措置が考えられます。

手順3:取組みの実効性を評価する

講じた防止・軽減策が、実際に効果を上げているかを継続的に追跡し、評価します。従業員の労働時間のモニタリングや、サプライヤーへの監査、ステークホルダーへのヒアリングなどを通じて、対策が意図した通りに機能しているかを確認します。効果が不十分であると評価された場合は、対策の見直しや追加の措置を検討し、改善サイクルを回していきましょう。

手順4:取組みについて情報を開示する

最後に、人権デュー・ディリジェンスのプロセスと結果について、外部に情報を開示します。サステナビリティレポートや統合報告書、ウェブサイトなどを通じて、どのような人権リスクを特定し、それに対してどのように対処しているかを説明します。情報開示は、投資家や消費者、市民社会などのステークホルダーに対する説明責任を果たすとともに、企業への信頼を高める上で不可欠な要素です。

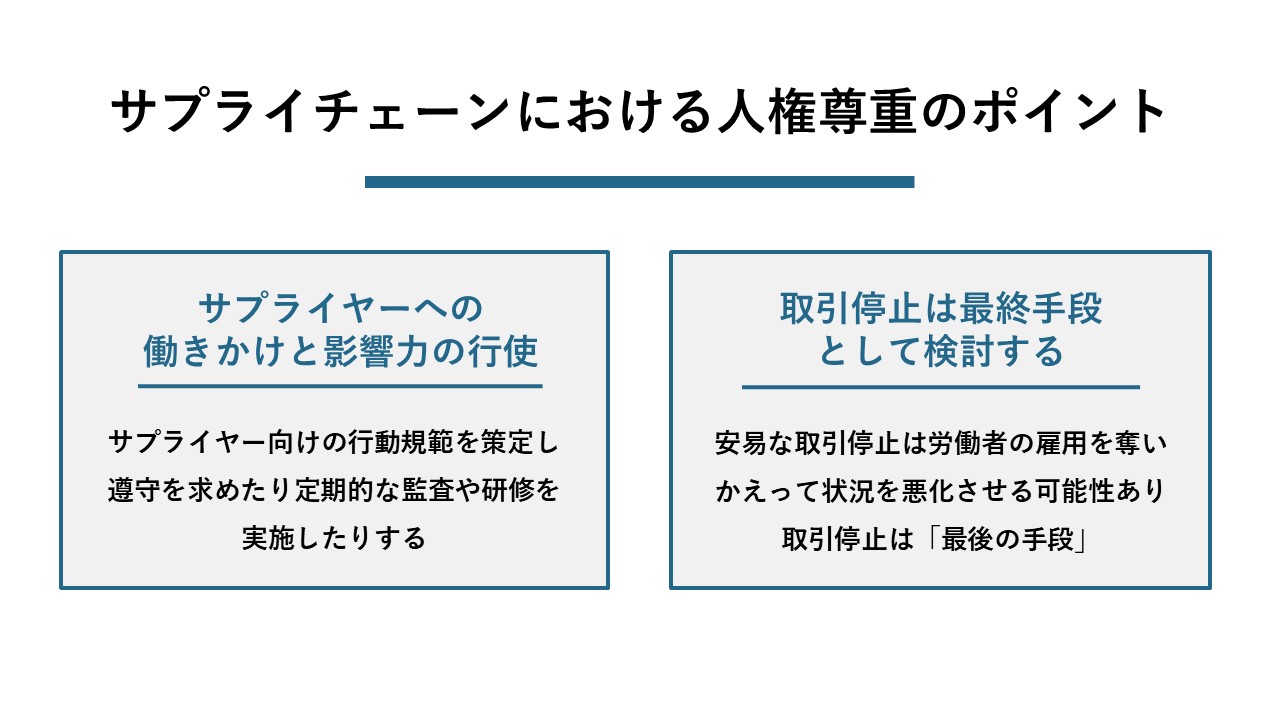

サプライチェーンにおける人権尊重のポイント

企業の人権尊重責任は、自社の活動範囲だけでなく、製品やサービスに関連するサプライチェーン全体に及びます。特にグローバルに展開するサプライチェーンでは、人権リスクが顕在化しやすいため、注意深い対応が求められます。

サプライヤーへの働きかけと影響力の行使

サプライチェーン上で人権侵害のリスクが特定された場合、企業には取引関係等を通じてサプライヤーに働きかけ、状況の改善を促すことが期待されます。これを「影響力を行使する」と表現します。具体的には、サプライヤー向けの人権に関する行動規範を策定し、遵守を求めたり、定期的な監査や研修を実施したりすることが挙げられます。自社単独での影響力が限定的な場合は、業界団体や他の企業と連携し、共同で働きかけることも有効な手段となります。

取引停止は最終手段として検討する

取引先で人権侵害が発覚した場合、即座に取引を停止することは、必ずしも最善の解決策とはいえません。安易な取引停止は、そこで働く労働者の雇用を奪い、かえって状況を悪化させる可能性があるためです。日本政府のガイドラインでも、取引停止は、改善への働きかけを繰り返し行ったにもかかわらず、状況が改善されない場合の「最後の手段」として検討すべきとされています。まずは取引関係を維持しながら、対話を通じて粘り強く改善を支援していく姿勢をとりましょう。

日本政府の動向と企業の取組み

「ビジネスと人権」をめぐる動きは、日本国内でも活発化しています。企業が取組みを進める上で、政府の動向を把握し、公的な支援を活用することも重要です。

政府のガイドラインを参考に進める

日本政府は2022年9月に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定しました。国連の指導原則に基づき、日本企業が人権デュー・ディリジェンスに取組む際の具体的な指針を示すものです。業種や規模を問わず、すべての企業が取り組むべき事項がわかりやすくまとめられており、これから対策を始める企業にとって、非常に参考になる資料です。まずはこのガイドラインに目を通し、自社でできることから着手することが推奨されます。

まずは専門家への相談からはじめる

「ビジネスと人権」への取組みは専門的な知見を要するため、何から手をつけてよいかわからない場合は、外部の専門機関に相談することも有効な選択肢です。日本貿易振興機構(ジェトロ)では、「経済安全保障・ビジネスと人権に関する貿易投資相談窓口」を設けており、海外ビジネスにおけるサプライチェーンと人権に関する相談を主に受け付けています。公的機関や、専門のコンサルタント、弁護士などの助言を得ながら、自社の状況に合った取組みを進めていくことが成功の鍵となります。

実践的な「予防力」と「対応力」を短時間で習得「ビジネス×人権360~もしもの場面から考える人権リスク対応~」

自社としての対応方法を模索されている担当者の方へ、教科書的な一般論ではなく、実務で直面する具体的な場面から学べる研修プログラム「ビジネス×人権360~もしもの場面から考える人権リスク対応~」をご提案します。本プログラムは、社員一人ひとりが日常業務の中で人権問題を「自分事」として捉え、リスクを早期発見する嗅覚と適切な初動対応力を養成します。人権対応は善意の問題ではなく、安定的な事業継続に不可欠な経営課題です。わずか50分の学習で、現場で実践できる「予防力」と「対応力」が身につきます。サプライチェーン管理や公共調達、ESG対応など、貴社の具体的なビジネスシーンに特化したリスク対策をお探しなら、ぜひ詳細をご覧ください。

ビジネスx人権 360

~もしもの場面から考える人権リスク対応~

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

形式的な人権研修から脱却!ビジネスの行動変化につなげる学習

人権を企業価値とブランドを守る経営課題として捉えるeラーニングです。ビジネス現場で起こりうるケースをもとに、社員が人権リスクを自分事として理解し、予防と対応の実践力を養います。

まとめ

「ビジネスと人権」は、もはや一部のグローバル企業だけが対応すべき特別な課題ではありません。企業の持続的な成長と社会からの信頼獲得のために、すべての企業にとって不可欠な経営基盤です。自社の事業活動と人権との関わりを正しく理解し、人権デュー・ディリジェンスのサイクルを粘り強く実践していくことが、未来のビジネスを築く上で重要な第一歩となります。